遥(为投胎危地马拉大食蚁兽积攒阴德中···) · @Heracleitus

691 followers · 1970 posts · Server m.cmx.im害怕看到这样的消息。每次看到,都很努力地说服自己她应该不会这么做,可是她注销了微博 ,又注销豆瓣,注销豆瓣的时候她还特意和我说一声,让我不要担心,我问她发生了什么,她只是说没事,说注销后她感觉一身轻松,可是不久后她连微信也注销了。我真的希望她是已经收到offer,打算卸下所有以前的包袱,而现在她正在计划前往伦敦的行程,可是我不知道以她那时的状态,这样的希望是不是太过盲目乐观,我希望她至少还在这儿,也许很痛苦,但是还在...我已经失去所有与她的联系方式,所以我真不知道后来她怎样。我的SNS名字基本都是叫遥,如果她想找她应该是找得到的,也许有一天我会再次在豆瓣的私信里收到她的消息,告诉我她在伦敦的生活...

遥(为投胎危地马拉大食蚁兽积攒阴德中···) · @Heracleitus

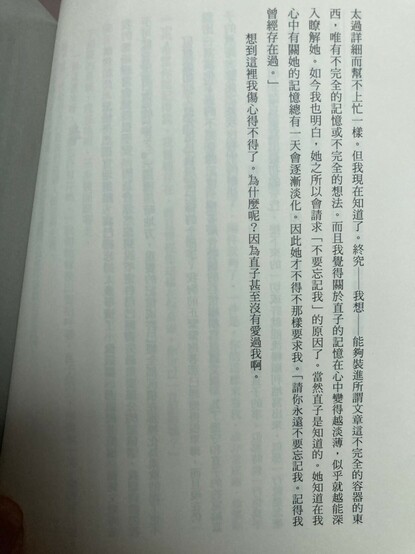

462 followers · 1589 posts · Server m.cmx.im又开始重读《挪威的森林》。初中读第一遍的时候,读的是林少华译的电影特别纪念本。当初只是非常凑巧地从书店的柜子上随意抽了一本书,大概只是觉得封面好看而已,打开后是电影的剧照和披头士同名歌曲的歌词,那时候不会想到这本书会与我产生如此漫长且刻骨铭心的羁绊。现在这本书仍在我的书柜里,只是书页已经泛黄,而现在重读的是赖明珠译的出版三十周年纪念本。

读的时候其实没有办法集中注意力,脑海里不断回想着去年和她的一段对话。之前谈的什么我已经忘了,我只记得她非常突兀地问起我是否读过《挪威的森林》。

我说我读过,这本书对我有特别的意义,每过一段时间我都会重读一遍。

她说她没读过。她的朋友告诉她,有时候觉得她很像直子,有时候觉得她很像绿子。

“你觉得呢?”她问。

老实说,我已经忘了那时候我回答了什么,但大概是在说我不会觉得你像谁,你就是你之类的意思。她对这个回答感到失望或者是怎样的情绪,我也已经分辨不出,我们只是非常突兀地开始这个话题,然后又很快结束了这个话题。现在回想起来,她那时候大概是在挣扎着想和我说什么,但究竟是什么,已经无从得知。

——————

重读完第一章,无可奈何地发现,某种意义上,她和直子确实很像。我也突然明悟,渡边的那一句“直子甚至没有爱过我”是怎样幽深而痛苦的情绪——那不是因为直子不爱他而痛苦,那是因为直子丧失了爱与被爱的能力,独自生存在那片凄苦而哀伤的密林里,而他无法唤醒她,也无法把她带回来,因为直子不爱他,他只能眼睁睁看着直子独自枯死在那片密林中。相比不被爱的痛苦,渡边的痛苦更多是不被爱,而无法拯救所爱的痛苦;这对于我来说真是十分哀恸的醒悟了。

遥(为投胎危地马拉大食蚁兽积攒阴德中···) · @Heracleitus

458 followers · 1587 posts · Server m.cmx.im有些事情想太多,就容易被悲伤淹没得找不出词来,但是不说又会慢慢忘记。有时候对于我来说,我并没有太多部分存在于现实的载体中,更多的我记录在我写下的东西中;这也是为什么我总是花费那么多时间来写些什么,这也是为什么对于我来说遗忘意味着部分的死亡。

我的记忆力不算好。我想起大三开学那一天,我拖着行李箱在几栋大楼前徘徊,因为我忘记了我住了一年的宿舍楼在哪。我想起有一天我从澡堂里洗完澡出来,茫然地看着眼前排满墙面的衣柜,我怎么也想不起来我的衣服放在了哪个衣柜。我想起同学在晚饭时问我午饭吃了什么,我琢磨许久还是不确定。

我也很难回想起,老爸在得肝癌,变得瘦骨嶙峋之前的模样,也很难回想起在外地上高中后,我曾有几次和老爸碰着面——我记得更多的是在后来老爸去世后,我们在梦里的碰面,在公园里我骑着自行车碰到他,他说他没事,让我先回家。那一段时间里我总是分不清梦和现实,一醒来总有种我爸还在、今天和往常的任何一天都没有区别的特别感觉,但只要走出房间,松散的意识开始回归我就马上意识到这一切的不可能,但那种感觉却仍然真实地存在着。

但其实我的记忆从小就很好,只要愿意的话我总能迅速且准确、长期地记住我想要记的内容。记忆力变得这么差,我想大概是因为我不在乎这些事情了,吃了什么对我来说不重要,只要吃饱就好,衣服放在哪个柜子里不重要,我总能找到……肉眼可见地我失去了对大部分事情的兴趣,所以我的大脑自动替我过滤了这些信息。吃什么曾经对我来说很重要,我记得小时候去超市缠着我妈要她买我想吃的菜,但是现在我妈问我想吃什么菜,我只是说都行,或者凭记忆找出一些自己曾经喜欢吃的菜来应付。

我想想,近乎八年里,我在微信或者qq或者手机拨号,主动向人发起的联系少之又少,而这些主动发起的联系里,十次大概差不多有十次都是工作或学习上的公事。很多年的朋友,时常有联系,但打开聊天记录,每次都是对方找我;如果对方不找我,我们就很多年都没有联系。

我是孤僻么?并不是,我和陌生人也聊得有说有笑,路上遇到朋友我也很开心地和他们打招呼,我也和朋友一起开黑,出去吃东西,但无论如何,我仍然坚守在自己的时间和空间里,与所有人都有着一段模糊的距离。有时候在宴席上,我会突然像灵魂出窍一样淡出所有场景,像一个陌生人一般看着眼前发生的一切。

遥(为投胎危地马拉大食蚁兽积攒阴德中···) · @Heracleitus

369 followers · 1530 posts · Server m.cmx.im看到象友推荐的海河牛奶,想起她也极力向我推荐过,但买来后我一袋没来得及喝,全部分给侄子侄女喝了。所以我竟然现在还不知道,她说的非常好喝的牛奶是什么味道。

再结合我在天津读了四年书,但是是从她嘴里才知道天津有这么一个远近闻名的海河牛奶,就觉得有时候我的生命中一些什么重要的东西,不知道为什么,也不知道是如何,总之在当时就那样被我略过了。

等到许久后回望才突然想起来,我应该是要那么做的——我的意思是,我应该至少喝一口后再告诉她,她推荐的牛奶真的很好喝。

遥(为投胎危地马拉大食蚁兽积攒阴德中···) · @Heracleitus

368 followers · 1527 posts · Server m.cmx.im有一次她状态很不好的时候,用网易云的“一起听歌”模式分享给我一首歌,但是我不知道为什么,怎么也连不上。最后她在那边点开一个人听,我在这边点开一个人听。

是一首什么歌忘记了,不是我喜欢的那种歌,只记得有一句歌词,大概唱的是"我是一只落水的小猫“、“陪我到下一个路口”之类的意思。

有一次在她状态不好的时候,我分享给她一首歌,是Lou Reed的Vanishing Act。歌的最后是这样的:

It must be nice to disappear

To have a vanishing act

To always be moving forward

And never looking back

How nice it is to disappear

Float into a mist

With a young lady on your arm

Looking for a kiss

遥(为投胎危地马拉大食蚁兽积攒阴德中···) · @Heracleitus

344 followers · 1476 posts · Server m.cmx.im老实说,我不知道从哪开始说起好,但我想趁我还想说,还记得的时候多少说一些。

最初,在某种程度上,在这段关系中我是作为她的therapist而存在的,这是我很后来,了解到相关的知识后才意识到的一点。我大概有当therapist的天赋,她说好像我说的话总是刚好能打开她挣扎很久的心结,我很高兴至少我曾经做到了这一点。只是问题是,我从来不是一个therapist,某种程度上我也是病人;我不知道therapist该做什么,不该做什么;我也不知道如何面对病情恶化的她。

这一切都导致最后,尽管我知道我们都绝非出自本意,但无可奈何,我们还是如此深深地伤害到了彼此。我们甚至无法只是再成为只偶尔给双方动态点赞的网友,我们一想到彼此——至少是我一想到她就觉得难过,我也无法像最初那样帮助到她,相反好像现在我做什么都会伤害到她。

如果我能更早地意识到这一点,意识到她病情的严重程度,意识到我在这段关系中应当扮演的角色,我也许会十分克制地保持距离,不让自己的情感和情绪卷入其中,以更合理的方式给予她帮助。

但是我不知道如何做到,如何克制自己不去爱一个人?这好像比如何去爱一个人还要难好多好多。我觉得自己太过愚蠢,太过脆弱,我经受不了这样的折磨,无论如何我都会说出口的,如果我确实爱她。

但我又如此笨拙,我不知道如何爱,特别是在我知道她需要的不是我的爱的时候,我蜷缩着像一条掉入过阴冷的臭水沟里的小狗,只是呆在原地瑟瑟发抖,完全失去所有方向。在没有谈到爱的时候,我们的相处自然而快乐,在谈到爱以后,一切都急转直下。我从来都没有想象过,有一天我一直相信的爱会像一根针一样刺伤我自己和我爱的人。也许,其实是我的原因,和爱无关吧。

我多么希望我能更坚强一点,能够承受住不被爱的伤害,或者能够更理智、更克制自己,不动任何感情,只是充当她的therapist,她的朋友,这样也许她现在就已经好转,已经在伦敦过上她想要的生活。